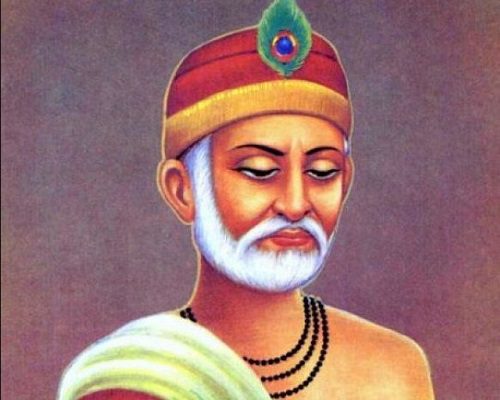

Kabirdas, (कबीरदास का जीवन परिचय Kabirdas Biography in Hindi)

कबीरदास Kabirdas या संतकवि कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी-निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिन्दी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके लेखन सिक्खों के आदि ग्रंथ में भी मिला जा सकता है। Kabirdas

संक्षिप्त जीवनपरिचय

- जन्म: विक्रमी संवत 1455 (सन् 1398 ई ) वाराणसी, (उत्तर प्रदेश, भारत)

- ग्राम: मगहर (उत्तर प्रदेश, भारत)

- मृत्यु: विक्रमी संवत 1551 (सन् 1494 ई )

- कार्यक्षेत्र: कवि, भक्त, (सूत कातकर) कपड़ा बनाना

- राष्ट्रीयता: भारतीय

- भाषा: हिन्दी

- काल: भक्ति काल

- विधा: कविता, दोहा, सबद

- विषय: सामाजिक, आध्यात्मिक

- आन्दोलन: भक्ति आंदोलन

- साहित्यिक आन्दोलन: प्रगतिशील लेखक आन्दोलन

- प्रमुख कृतियाँ: बीजक, साखी, सबद, रमैनी

- प्रभाव: सिद्ध, गोरखनाथ, रामानंद

- इनसे प्रभावित: दादू, नानक, पीपा, हजारी प्रसाद द्विवेदी

कबीरदास (Kabirdas) हिन्दू धर्म व इस्लाम धर्म के समान रूप से आलोचक थे। उन्होंने यज्ञोपवीतऔर ख़तना को बेमतलब करार दिया और इन जैसी धार्मिक प्रथाओं की सख़्त आलोचना की. उनके जीवनकाल के दौरान हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए डराया-धमकाया था। कबीर पंथ नामक धार्मिक सम्प्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं।

जीवन परिचय

जन्म स्थल

कबीरदास (Kabirdas) के जन्म के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। विद्वानों में कबीर के माता- पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर “नीमा’ और “नीरु’ की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरु ने केवल इनका पालन- पोषण ही किया था। कहा जाता है कि नीरु जुलाहे को यह बच्चा काशी के लहरतारा ताल पर पड़ा मिला, जिसे वह अपने घर ले आया और उसका पालन-पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया।

कबीर के जन्म के संबंध में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि वे रामानन्द स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आयी।

जबकि कबीर पन्थियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिन्दू धर्म की बातें मालूम हुईं।

कबीरदास (Kabirdas) के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है परन्तु अधिकतर विद्वान इनका जन्म ‘काशी’ में ही मानते हैं, और स्वयं कबीर का यह कथन भी ‘काशी’ में ही पैदा होने का सन्देश देता है-

“काशी में परगट भये, रामानंद चेताये “

इसे भी पढ़ें:

संत कबीर के गुरु

कबीरदास (Kabirdas), वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे. लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया. लेकिन कबीर अपने मन ही मन ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को ही मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊँगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन, सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए,और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गये. रामानन्द जी गंगास्नान करने के लिये सीढ़ियाँ से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया।और उनके मुख से तत्काल ‘राम-राम’ शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा-मन्त्र मान लिया और रामानन्द जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया।

एक जनश्रुति के अनुसार कबीरदास (Kabirdas) शादीशुदा थे और कबीर के एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली थी। इसके अलावा साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। इतने लोगों की परवरिश करने के लिये और जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे।

कबीर का मानना था कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए ; क्योंकि लोगों मानना था कि काशी में मरने पर व्यक्ति को स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। अतः कबीर मगहर में ही अपनी अंतिम साँस ली। आज भी वहां इनकी मजार व समाधि स्थित है।

इसे भी पढ़ें: मुंशी प्रेमचन्द का जीवन परिचय

भाषा

कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरयाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है।

कृतियाँ

शिष्यों ने उनकी वाणियों (भाषाओं) का संग्रह “बीजक” नाम के एक ग्रंथ मे किया जिसके तीन मुख्य भाग हैं : साखी , सबद , रमैनी ।

साखी (Sakhi)

साखी ‘संस्कृत’ के साक्षी,शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश (धर्म के प्रति उपदेश) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ (दोहों) में लिखी गयी हैं. पर उसमें ‘सोरठे’का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है।

सबद (पद)

सबद ‘गेय पद’ है.जिसमें पूरी तरह कला, संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है ; क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है।

रमैनी (Ramaini)

रमैनी ‘चौपाई छंद’ में लिखी गयी है. इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है।

धर्म के प्रति उनका विचार

विद्वानों का कहना है कि कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे- ‘मसि कागद छूवो नहीं, कलम गही नहिं हाथ।’ पढ़ें-लिखे न होने के कारण वे स्वयं ग्रंथ नहीं लिख पाते, अतः उनके मुँह से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख लिया। कबीर के समस्त विचारों, भावों में ‘रामनाम’ की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे.और कर्मकाण्ड के कट्टर विरोधी थे। अवतार, मूर्त्ति, रोज़ा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को भी वे नहीं मानते थे।

मुस्लिम आतंक

उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को अच्छे ढंग से सुनियोजित किया. जिससे हिन्दू जनता बहुत ही आसानी से इनकी अनुयायी हो गयी। उन्होंने अपनी भाषाशैली को सरल (सहज) और सुबोध रहने दी ताकि वह आम आदमी तक पहुँच सके। ऐसा करने से दोनों सम्प्रदायों में परस्पर लगाव उत्प्नन हुआ। इनके पंथ मुसलमान-‘संस्कृति और गोभक्षण’ के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन से अधिक लगाव था तथा वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक भी थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी, समान रूप से उनका आदर (सम्मान) होता है।

उसी दौरान उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्मपरीक्षण करने हेतु देश के विभिन्न भागों की यात्राएँ कीं, इसके बाद ये कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे। जहाँ रामकृष्ण का एक मन्दिर था। वहाँ के साधू (संत) भगवान गोस्वामी के उपासक थे. उनका आपस में भेद-भाव था. संत कबीर ने उनसे बातचीत की तथा बातचीत के दौरान, कबीर ने अपनी साखी की एक पक्ति उनके समक्ष रखा कबीर की एक साखी ने उन के मन पर गहरा असर किया-

‘बन ते भागा बिहरे पड़ा, करहा अपनी बान।

करहा बेदन कासों कहे, को करहा को जान।।’

इसका अर्थ यह है कि-

वन से भाग कर बहेलिये के द्वारा खोदे हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किस से कहे? मतलब धर्म की जिज्ञासा सें प्रेरित हो कर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर, बाहर तो निकल आये और हरिव्यासी सम्प्रदाय के गड्ढे में गिर कर अकेले निर्वासित हो कर असंवाद्य स्थिति में पड़ चुके हैं।

मूर्त्ति पूजा को देखते हुए उन्होंने एक और साखी पेश कर दी-

पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजौं पहार।

वा ते तो चाकी भली, पीसी खाय संसार।।

राम में विश्वास

कबीर के राम तो अगम हैं और संसार के कण-कण में बसते हैं। कबीर राम की किसी खास आकृति (रूप) की कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढाँचे में बँध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं।

कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। इसके कुछ विशेष कारण थे, कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं क्योंकि भक्ति-संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि ‘नाम रूप से बढ़कर है’, लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत को क्रांतिधर्मी ढंग से प्रयोग किया। कबीर ने राम-नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे-बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसे पुराण-प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खाँचे में बाँधे जाने से रोकने की कोशिश की।

कबीर (Kabirdas) का आशय यह है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। क्योंकि वह समस्त सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र हैं। वही कबीर के निर्गुण ‘राम’ हैं। इसे उन्होंने ‘रमता राम’ नाम दिया है। वे राम से अनेक सम्बन्ध स्थापित किये जैसे-कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना ‘प्रेमी’ या ‘पति’ मान लेते हैं तो कभी दास्य भाव से ‘स्वामी’, कभी-कभी वह ‘राम को’ वात्सल्य मूर्ति के रूप में ‘माँ’ मान लेते हैं.

कबीर (Kabirdas) खुद को उनका ‘पुत्र’ कहते हैं. निर्गुण-निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस, सहज, मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। यह दुविधा और समस्या किसी और को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने अनन्य, मानवीय संबंधपरक प्रेम करते हों, वह भला निर्गुण कैसे हो सकते हैं, पर खुद कबीर के लिए यह समस्या नहीं है।

वे यह भी कहते है-

“संतौ, धोखा कासूं कहिये।

गुनमैं निरगुन, निरगुनमैं गुन, बाट छांड़ि क्यूं बहिसे!”

प्रो० महावीर सरन के अनुसार-

प्रो० महावीर सरन जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि- “कबीर का सारा जीवन ‘सत्य की खोज’ तथा ‘असत्य के खंडन’ में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से शुरू होती है”।

वे किसी के शिष्य नहीं, बल्कि रामानन्द द्वारा चेताये हुए चेला हैं। उनके लिए राम रूप नहीं है, वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। जीवन में आचरण करने की सतत सत्य साधना है- ‘प्रेम’ उनकी साधना प्रेम से आरम्भ होती है। इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। उसको पाने की इतनी चाहत रखो, कि सारे जग से वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए, तभी आपके उस ध्यान समाधि में ‘पीउ’ जागृत होगा और वही ‘पीउ’ तुम्हारे अर्न्तमन में बैठे जीव को जगा सकता है। उनका कहना था-

“जोई पीउ है सोई जीउ है।”

तब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे, तब संसार का प्रत्येक जीव तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारा सारा अहंकार, सारा द्वेष दूर हो जाएगा। फिर महाभाव का उदय होगा और इसी महाभाव से पूरा संसार ‘पिउ का घर’ हो जाता है।

जैसे-

“सूरज चन्द्र का एक ही उजियारा,

सब यहि पसरा ब्रह्म पसारा।”

या

“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी”

कबीरदास के प्रसिद्द दोहे (Kabirdas ke Prasiddh Dohe)

गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागूं पाँय ।

बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाय ॥

चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह।

जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह शहनशाह॥

माटी कहे कुम्हार से, तु क्या रौंदे मोय।

एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूगी तोय॥

माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर ।

कर का मन का डार दे, मन का मनका फेर ॥

तिनका कबहुँ ना निंदये, जो पाँव तले होय ।

कबहुँ उड़ आँखो पड़े, पीर घानेरी होय ॥

सुख मे सुमिरन ना किया, दु:ख में करते याद ।

कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद ॥

साईं इतना दीजिये, जा मे कुटुम समाय ।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु ना भूखा जाय ॥

धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय ।

माली सींचे सौ घड़ा, ॠतु आए फल होय ॥

कबीरा ते नर अँध है, गुरु को कहते और ।

हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर ॥

माया मरी न मन मरा, मर-मर गए शरीर ।

आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर ॥

रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया खाय ।

हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाय ॥

दुःख में सुमिरन सब करे सुख में करै न कोय।

जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होय ॥

इसे भी पढ़ें: महान सम्राट अशोक का जीवन परिचय

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नही फल लागे अति दूर ॥

साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय।

सार-सार को गहि रहै थोथा देई उडाय॥

तिनका कबहुँ ना निंदिये, जो पाँव तले होय ।

कबहुँ उड़ आँखो पड़े, पीर घानेरी होय ॥

जो तोको काँटा बुवै ताहि बोव तू फूल।

तोहि फूल को फूल है वाको है तिरसुल॥

उठा बगुला प्रेम का तिनका चढ़ा अकास।

तिनका तिनके से मिला तिन का तिन के पास॥

सात समंदर की मसि करौं लेखनि सब बनराइ।

धरती सब कागद करौं हरि गुण लिखा न जाइ॥

साधू गाँठ न बाँधई उदर समाता लेय।

आगे पाछे हरी खड़े जब माँगे तब देय॥

साँच बराबर तप नहीं, झूँठ बराबर पाप।

जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप॥

साँच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होय।

पारस में पड़दा रहै, कंचन किहि विधि होय॥

साँचे को साँचा मिलै, अधिका बढ़े सनेह॥

झूँठे को साँचा मिलै, तब ही टूटे नेह॥

साहब के दरबार में साँचे को सिर पाव।

झूठ तमाचा खायेगा, रंक्क होय या राव।

झूठी बात न बोलिये, जब लग पार बसाय।

कहो कबीरा साँच गहु, आवागमन नसाय॥

जाकी साँची सुरति है, ताका साँचा खेल।

आठ पहर चोंसठ घड़ी, हे साँई सो मेल॥

कबीर लज्जा लोक की, बोले नाहीं साँच।

जानि बूझ कंचन तजै, क्यों तू पकड़े काँच॥

सच सुनिये सच बोलिये, सच की करिये आस।

सत्य नाम का जप करो, जग से रहो उदास॥

साँच शब्द हिरदै गहा, अलख पुरुष भरपुर।

प्रेम प्रीति का चोलना, पहरै दास हजूर॥

साँई सों साचा रहो, साँई साँच सुहाय।

भावै लम्बे केस रख, भावै मूड मुड़ाय॥

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय।

आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुख होय॥